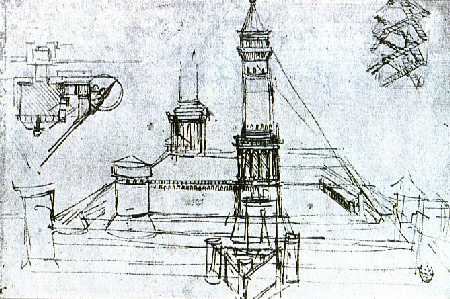

Auf dieser Bühne bewegt sich auch eine Handvoll heiss umworbener Ingenieure und Baumeister, deren Genie die nötige Schlagkraft und die passenden Bollwerke zu der neu entstehenden politischen Ordnung liefern soll. Hierzu gehörte auch ein junger besonders ambitionierter Florentiner – Leonardo da Vinci. In Florenz skandalumwittert und der politischen Heimtücke überdrüssig geworden, bewarb er sich 1481 um eine Anstellung bei Ludovico Sforza in Mailand. Künstlerisches Können wird in der prahlerischen Auflistung seiner Fähigkeiten nur ganz zuletzt erwähnt. Vorangestellt und als „meine höchstpersönlichen Geheimnisse“ qualifiziert, hat der Kandidat vielmehr zahlreiche Erfindungen militärischer Art: Belagerungsmaschinen, Brücken- und Tunnelbautechniken, wie auch entsprechende Gerätschaften zu deren Zerstörung, sowie allerlei Artillerie, Minen und Gewehre „wie sonst keine, die sich im Gebrauch befinden“. Leonardo da Vinci versteht sich als wahrer Meister der neuen Kriegskunst.

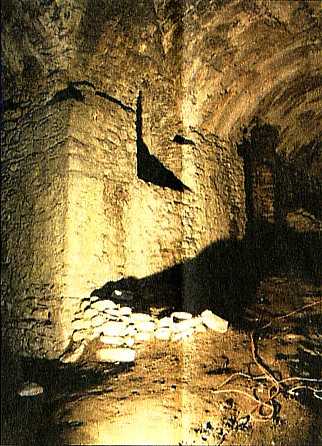

Der Innenraum des Bollwerkes in Locarno

Leonardos zahlreiche Pläne für die Befestigung des Castello wurden vom unglücklich agierenden Ludovico aber nicht genutzt. Die Franzosen dagegen, die 1499 wie ein Sturm über die Lombardei hereinbrachen, wussten diese innovativen Pläne sofort richtig einzuschätzen und setzten diese auch um. Leonardo weilte bis Dezember 1499 in Mailand. Am 1. Ferbuar 1500 waren die Rivellini von Mailand bereits vollendet. Unter französischer Herrschaft – welche bis 1513 andauerte – wird die Lombardei zu einer einzigen Baustelle. Doch Überreste davon sind nur noch selten zu finden und auch historiographisch ist dies eine Geschichte, die noch aufzuarbeiten ist.

Frühe Skizze von Leonardo da Vinci für ein Artillerie-Bollwerk am Castello Sforzesco.

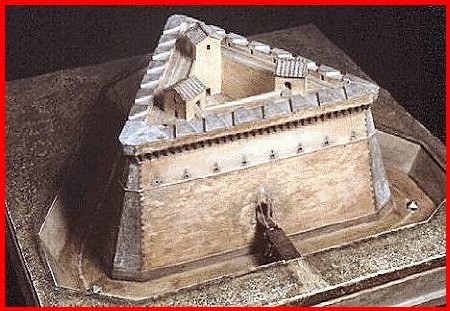

Modell eines

solchen polygonalen Bollwerkes von Leonardo da Vinci.

Von diesem vereinzelten Überrest der 1532 durch die Eidgenossen zertrümmerten Festung dürfte über die Hälfte seiner Gesamthöhe von acht Metern, unter dem heutigen Strassenniveau begraben liegen. Dafür geben die mannshohen Löcher im heute sichtbaren Mauerwerk seinen Ursprung zu erkennen. Denn diese gähnenden Öffnungen, die heute den Zugang zur riesigen, inneren Galerie zu gewähren scheinen, haben in der Tat Kanonen beherbergt – mitsamt den Soldaten die sie betätigten. Von innen wird man schnell vier weiterer Öffnungen gewahr – den Kaminlüftungen über jeder Kanonenstellung. Hier im feuerspeienden Bauch des Schlosses sammelte sich nach jedem Schuss eine gewaltige Wolke heissen, toxischen Rauches, der schleunigst nach oben geleitet werden musste, sollten nicht die Verteidiger daran ersticken.

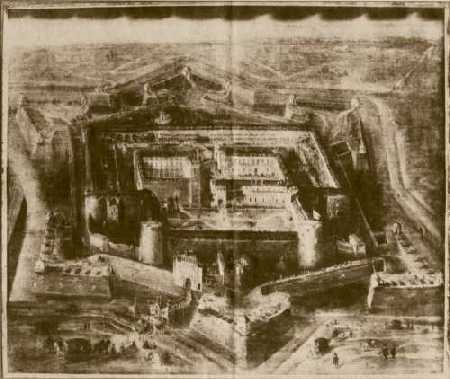

Der „grametter vonn Mayland“ – das war der Grand Maitre Charles II d‘Amboise, der Stellvertreter der französischen Krone in der Lombardei – habe den Ausbau des Schlosses verordnet. Aus der gesamten Umgebung kommen Klagen – nicht nur über die Zwangsarbeit, sondern auch über das Niederreissen zahlreicher Häuser, denn die Franzosen „haben wöllen witeren unnd buwen, des glich den Blatz vor dem Sloss grösseren“.

Viganos archivarische Leistung ist es, diese Berichte in den Kontext der französischen Fortifikation der Lombardei zu rücken. Denn 1507 stürzte sich Charles d’Amboise in eine fieberhafte Baukampagne. Zuvor – im Mai 1506, hatte sich die Krise zwischen Kaiser Maximilian und dem französischen König Louis XII zugespitzt; im Sommer 1507 glaubten die Franzosen, der Einfall Maximilians in die Lombardei – durch die Eidgenossen unterstützt – stehe unmittelbar bevor. Charles nimmt deshalb die Fortifikationspläne umgehend wieder auf, die sein Vorgänger um 1500 erarbeitet hatte und nach denen sämtliche Städte im Grenzgebiet, darunter Como, Chiavenna, Domodossola und „Luquerne“ (Locarno), mit neuen Bollwerken und moderner Artillerie versehen werden sollten.

Über die vorgenommenen Bauarbeiten wird von verschiedenen Chronisten und Gesandten am Hofe Charles berichtet. Sie stimmen überall bis ins Detail überein; es ist immer dieselbe rasant durchgeführte Prozedur und sie lässt überall dieselben Klagen zurück wie in Schweizer Zeugnissen zu Locarno; Zwecks Erweiterung des Platzes vor den Schlossmauern werden Häuser abgerissen – aus ihren Trümmern stellt man unter Zwangsarbeit neue Bollwerke zur Aufnahme der Artillerie auf. Die Erweiterung des Platzes soll der Freihaltung der Schusslinie dienen und möglichen Schutz für feindliche Geschütze entfernen. Die meisten dieser Arbeiten mussten in weniger als zwei Monaten verrichtet werden.

Charles hektische Baukampagne wird nämlich von ebenso regem Briefverkehr mit der Signoria von Florenz – in deren Diensten sich Leonardo inzwischen befand – begleitet. Die erste Bitte um eine Beurlaubung von Leonardo datiert vom Mai 1506. Leonardo kommt nach Mailand, soll aber nur drei Monate bleiben dürfen. Doch Charles und sein König Louis wenden, um Leonardo zu behalten, ähnliche Mühen auf wie für die Lombardei, und es gelingt ihnen durch wiederholten Briefwechsel den Mann, den Louis XII im Juli 1507 als „notre peintre et ingenieur ordinaire“ beschreibt, bis August 1507 für sich zu beanspruchen. Im Sommer erreicht die Fortifikations- kampagne ihren Höhepunkt. Zwischen dem 13. und dem 22. Juli – so viel ist den Zeugnissen zu entnehmen – machte Charles d’Amboise in einer Rundreise zur Inspektion seiner Festungen, einen Abstecher „in die Gegend von Bellinzona“. Aber Bellinzona befand sich schon seit 1503 in den Händen der Eidgenossen. Ihm südwestlich gegenüber, mit dem Lago Maggiore im Rücken befand sich nur Locarno.

Einen klareren Hinweis darauf, wozu die Franzosen Leonardo so dringend behalten wollten, gibt es bis jetzt nicht. Auch liegt noch kein Beweis vor, dass Leonardo selbst je in Locarno war. Aber die historisch belegten Tatsachen stellen sich nach Viganos Arbeit bis jetzt so dar: Die Franzosen bauten zwischen 1502 und 1512 das Rivellino von Locarno, eine Bastion wie sie bisher in Norditalien allein durch Leonardo da Vinci entstanden war. Die Planung und Errichtung eines solchen Bollwerkes war in dieser Zeit ein Abenteuer, bei dem man sich alleine auf Erfahrungswerte stützen konnte. Diese mussten aber jedes Mal nach allen schusstechnischen und strategischen Gesichtspunkten an eine neue Topographie angepasst werden. In der Lombardei war zu diesem Zeitpunkt kein anderer als Leonardo tätig, der die zu solcher Arbeit nötigen Kenntnisse – oder „Geheimnisse“ besass.

Selbstportrait des begnadeten Künstlers und Konstrukteurs da Vinci.

Der Text stammt aus der NZZ am Sonntag vom 20. März 2005 und wurde von Morgan Powell geschrieben. Ich hoffe der Autor und die Herausgeber sind so freundlich mit die Veröffentlichung an dieser Stelle zu gestatten.

Vielen Dank den fleissigen Autoren und Forschern, die all diese Informationen zusammengetragen haben! Leider habe ich bis jetzt kein weiteres Material zur obigen These mehr gefunden - vielleicht kann mir ja einer meiner Leser einen Tipp geben.

weiter zu Kapitel 4.2.3.4......................

weiter zu 3.5. Wanderung in der Gegend um Locarno - mit Gastrotip