Unter dem Begriff Burg ist grundsätzlich eine

hoch- und spätmittelalterliche Wehranlage zu verstehen, die

gleichzeitig den Angehörigen der Oberschicht als Wohnsitz diente,

als auch den Mittelpunkt eines herrschaftlich organisierten Güter-

und Rechtsverbands, sowie eines Wirtschaftsbetriebs bildete. Mit ihren

Bauformen repräsentierte die Burg sowohl den Stand, als auch die

Macht und den legitimen Herrschaftsanspruch der Besitzer.

In den lateinischen Quellen werden solche Anlagen meist als "castrum",

seltener als "castellum", "fortalicium" oder "munitio"

bezeichnet. Neben den Begriff Burg entstanden ab dem 13. Jh., die

Synonyme Schloss, Haus oder Feste. Vom 15. Jh. an verband sich der

Begriff Schloss immer häufiger mit bestimmten Burgnamen (z.B.

Schloss Wildenstein). In der modernen Fachterminologie bedeutet die

Bezeichnung "Burg" den militärischen Wehrbau, jene vom "Schloss",

den neuzeitlichen Herrensitz ohne ausgesprochenen Wehrcharakter.

Foto aus Hanspaul Menara`s Buch "Südtiroler Burgen"

Früheste Träger des Burgenbaus waren edelfreie und gräfliche Familiengruppen. Vom 12. Jh. an beteiligten sich ländliche und städtische Kleinadlige (Ritter, Edelknechte, Ministerialen) immer häufiger daran, teils selbstständig auf gerodetem Allod, teils als Vasallen und Dienstleute von landesherrlichen Machthabern. Das ursprünglich königliche, später landesherrliche Regal des Befestigungsrechts führte im savoyischen Machtbereich im 13. Jh., in der übrigen Schweiz vom 14. Jh. an zu einer territorialpolitischen Kontrolle des Burgenbaus. Landesherrliche Burgen wurden als Verwaltungszentren, z.T. in umstrittenen Grenzzonen, errichtet und von Vögten oder Kastlanen bewohnt. Manche Burgengründungen erwiesen sich als Fehlschläge und blieben unvollendet (z.B. Loppburg, Gem. Hergiswil NW).

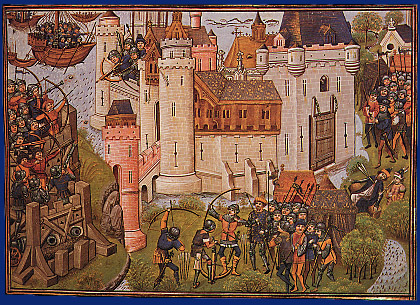

Die hochmittelalterliche Burg ist als

Mehrzweckbau zu verstehen, an den

ganz unterschiedliche Funktionen gebunden waren. Äusserlich am

auffälligsten erscheint die Wehrhaftigkeit. Diese ist rein

defensiv zu definieren, im Sinne der Verteidigung der Burgbewohner,

ihrer in der Burg verwahrten Habe und der an die Burg gebundenen

Herrschaftsrechte. Grössere Burgen dienten in Kriegszeiten auch

als Fluchtplätze für die Untertanen. Je nach Topografie,

Bauweise, Besatzung und Ausstattung zeichneten sich im

Verteidigungswert grosse Unterschiede ab.

Die wenigsten Burgen waren in der Lage, einer systematischen Belagerung

standzuhalten. Eine taktische oder gar strategische Beherrschung des

Umgeländes ging im Gebiet der Schweiz von kaum einer Burg aus.

Grossanlagen, die bedeutende Truppenkontingente hätten aufnehmen

können, sind in der Schweiz nur mit Bellinzona und vielleicht mit

Saint-Triphon belegt.

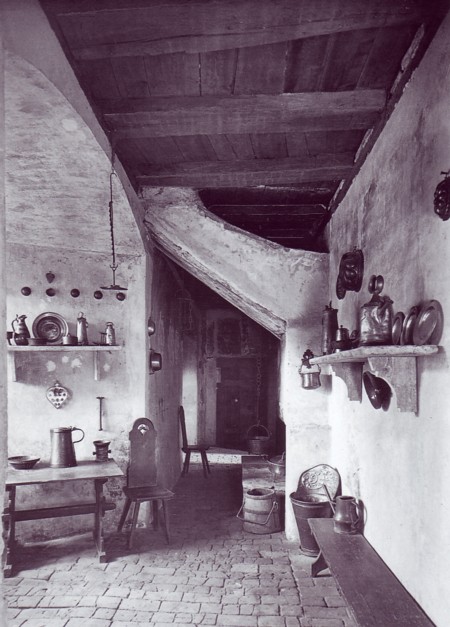

Die Wohnfunktion ist dank archäologischen Befunden

deutlich fassbar. Auf einer durchschnittlichen Burg lebten 15-25 Leute,

bestehend aus der Familie des Burgherrn, dem Gesinde und wenigen

Kriegsknechten. Bewohnbare Räume wurden mit offenem Kaminfeuer

oder mit Kachelöfen beheizt. Je nach Grösse der Anlage sind

Küche, Stube (Kemenate), Schlafkammern und Vorratsräume

(Keller) zu unterscheiden.

Die Wehrhaftigkeit diente nicht nur der praktischen Verteidigung, sondern auch der Repräsentation. Grössere Anlagen verfügten über Säle für festliche oder herrschaftliche Anlässe (sog. Rittersäle). Den repräsentativen Palas, der Architektur der Pfalzen nachgebildet, findet man nur auf Residenzen landesherrlichen Machthaber.

In den Schriftquellen nur schwach belegt ist

die

wirtschaftliche Rolle der Burgen. Grabungsbefunde bezeugen eine

intensive landwirtschaftliche, auf Acker-, Garten- und Weinbau, v.a.

aber auf Viehhaltung (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde)

ausgerichtete Tätigkeit. Diese diente der Selbstversorgung und der

Belieferung von nahen Märkten. In den frühen Grossanlagen

entfaltete sich eine handwerkliche Produktion (u.a. Eisengewerbe), die

mit dem Aufkommen der Stadt im 13. Jh. verschwand.

Die Burg als Herrschafts- und Verwaltungsmittelpunkt tritt archäologisch kaum in Erscheinung, umso deutlicher in den Schriftquellen. Ausser den grundherrlichen Rechten sind v.a. die Zoll- und Geleitrechte zu nennen. Manche Burgen waren als Zollstätten eingerichtet. Konflikte um Burgen wurden - gerichtlich oder kriegerisch - meist um die an die Burg gebundenen Herrschafts- und Besitzrechte ausgetragen. Diese konnten eine Burg auch dann noch zum Wertobjekt machen, wenn die Anlage bereits zerfallen war.

Sakralfunktionen sind nicht auf allen Burgen nachzuweisen. Burgkapellen, teils als selbstständige Baukörper, teils integriert in die Wohnbauten, gab es nur auf grösseren Anlagen. Vereinzelt erhoben sich Pfarrkirchen im Wehrbezirk grösserer Burgen, v.a. in Rätien, wo frühmittelalterliche Grundlagen anzunehmen sind (z.B. Hohenrätien ). Eine Sonderrolle spielten die als Fluchtplätze für die Bevölkerung konzipierten Wehrkirchen des Spät-MA (z.B. Muttenz) sowie die Niederlassungen der Ritterorden , in denen Burg- und Klosterfunktionen vereinigt waren.

Bild aus dem Buch "Burgen" von Joachim Zeune

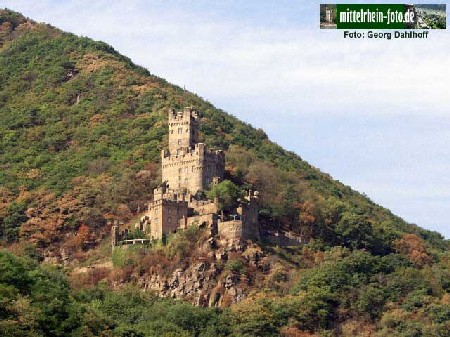

Burg Sooneck in Rheinland-Pfalz.

Fotographie von Georg Dahlhoff

Entsprechend der kulturräumlichen Gliederung der Schweiz im MA bildeten sich im Burgenbau auffallende regionale Unterschiede heraus, die von natürlichen Voraussetzungen (Landschaft, Baumaterial) mitgeprägt waren. Niederungsburgen auf Inseln, in Sümpfen und künstl. Weihern (Weiherhäuser) finden sich naturgemäss mehrheitlich in flachen Talböden. Im Gebiet der Schweiz überwiegen die auf unterschiedlich geformten Hügeln und Felsen errichteten Höhenburgen. Charakteristisch für Gebirgszonen sind die Höhlen- und Grottenburgen (Casa dei Pagani).

Ausser in topografischen Extremsituationen wurde die Burg durch Annäherungshindernisse (Trocken- und Wassergräben, Wälle) vom Umfeld abgetrennt. Der frühe Burgentyp der Holz- und Erdburg, oft auf künstlich angeschüttetem Hügel errichtet (Motte), findet sich vorwiegend in der Deutschschweiz. Er verschwand hier im Lauf des 12. und 13. Jh., abgelöst durch Steinbauten aus Mörtelmauerwerk, wie sie bereits um 1000 vorkamen (Frohburg). In Rätien und im Tessin, vielleicht auch in der franz. Schweiz, bestand eine Steinbaukontinuität seit der Antike.

Im 11./12. Jh. setzten sich monumentale Bauformen

durch, z.T. orientiert an der Pfalzenarchitektur. Aus Stein wurden

einerseits die wehrhaften Umfassungsmauern errichtet, hinter denen sich

die Wohn- und Wirtschaftsbauten verbargen (Mantelmauerburg),

andererseits die oft turmartig proportionierten, zu Wohn-, Wehr- und

Repräsentationszwecken dienenden Hauptbauten (Bergfried, Wohnturm,

Donjon, Palas). Im savoy. Machtbereich dominierte vom 13. Jh. an der

runde Hauptturm. Neben die horizontale Gliederung, die sich im

Grundriss abzeichnet, trat die vertikale Raumaufteilung (z.B.

Pferdestall im Erdgeschoss, Wohnräume in den oberen Geschossen).

Im Gebiet der Schweiz gehören die meisten Anlagen zur Kategorie

der Kleinburgen, die im Wesentlichen aus Ringmauer, Hauptbau und

Wirtschaftsgebäuden inner- oder ausserhalb des Mauerrings

bestanden hat. Auf den Höhenburgen verwendete man für die

Wasserversorgung vom 11. und 12. Jh. an meist Zisternen, seltener

Sodschächte. Spezielle Bauformen entwickelten u.a. die Grafschaft

von Savoyen mit ihrem eckturmbewehrten Viereck- grundriss (z.B.

Grandson, Yverdon) oder die Zähringer mit ihren mächtigen

Wohntürmen, die dem nordfranz. Donjon entsprechen. Die Verwendung

grosser Findlinge (Megalithmauerwerk) findet sich v.a. im Machtbereich

der Grafen von Kyburg. Das für die Stauferzeit charakteristische

Buckelquader-Mauerwerk kommt vorwiegend im Molassegebiet des schweiz.

Mittellandes vor (z.B. Kasteln-Alberswil, Kyburg). Backstein ist im

Umfeld der Manufaktur des Klosters St. Urban (z.B. Burgdorf) und

verschiedenenorts in der franz. Schweiz (z.B. Vufflens) anzutreffen.

Um- und Ausbauten des 13. und 14. Jh. dienten vornehmlich der

Verbesserung der Wohnqualität und des Verteidungswerts

(Flankierungs- und Tortürme, Zwinger, erhöhte Zinnen).

Frühe Grossburgen wurden infolge von Funktionsbeschränkungen

im Grundriss reduziert (Habsburg) oder infolge Verschiebung des

Herrschaftszentrums aufgegeben (Montsalvens).

Burgküche der Meersburg in Deutschland

Foto aus dem offiziellen Führer von Hubert Naessl

Zwischen dem 14. und 16. Jh. wurden in der dt., ital. und rätorom. Schweiz gegen drei Viertel der bestehenden Burgen verlassen. In der franz. Schweiz blieben sie häufiger erhalten, wurden aber meist zu Schlossbauten umgewandelt. Hinter dem "Burgensterben" des Spät-MA stecken territorialpolitische, wirtschaftliche, militärische und kulturell-gesellschaftliche Ursachen. Kriegerische Zerstörungen - sowie Naturkatastrophen (Erdbeben von Basel 1356) bildeten nur selten den Grund für eine definitive Preisgabe. Die Güter verlassener Burgen wurden oft von den einstigen Versorgungshöfen aus weiter bewirtschaftet. Im Zuge der spät-ma. Territorialbildung wurden die weiter benützten Burgen teils in obrigkeitliche Verwaltungssitze (Landvogteischlösser) umgestaltet, teils in private Landsitze ohne Herrschaftsfunktionen. Auf der Jagd nach Titeln und Wappen übernahmen reiche Stadtbürger abgewirtschaftete Burgsitze. In stadtnahen Weiherhäusern wurden gelegentlich zur Umgehung der Zunftbestimmungen Gewerbebetriebe eingerichtet. Bauliche Anpassungen an die Kampftechnik mit Feuerwaffen erfolgten in bescheidenem Ausmasse - konsequent nur ausnahmsweise (Mesocco, Montvoie, Morges).

Die Erläuterungen zum Burgenbau stammen aus dem historischen Lexikon der Schweiz , wo ich mich recht herzlich bedanke! Vielleicht gelangt ja jemand über meine Homepage ebenfalls zu diesem umfangreichen Fundus.

Die Fotos stammen aus verschiedenen Quellen - den Fotographen ebenfalls vielen Dank für die tollen Fotos- ich hoffe niemand ist mir deswegen böse.

weiter zu 4.1. Burgen im Kanton St.Gallen

(noch nicht aufgeschaltet)